Cartoons e Encruzilhadas

Não gosto do desdém com que algumas pessoas falam ou escrevem sobre o conservadorismo de outras pessoas. Quase todo o conservadorismo é visto como bafiento, outro mesmo como atraso e não raras vezes a caricatura que se faz de quem o nutre, rasa ou o estatuto do coitadinho ou o preceito do retardado.

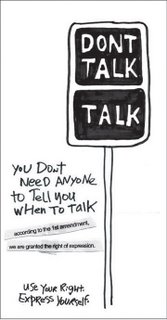

De certa forma, a crise dos cartoons que, de há algum tempo a esta parte, tem vindo a inflamar as relações ocidente - mundo islâmico e o debate de opiniões na própria Europa tem tido o ónus de descobrir essa e outras carecas: a de uma presumível falibilidade nos preceitos de tolerância que políticos, intelectuais e outros que tais querem para a Europa.

Porque a crise dos cartoons tem demonstrado que o princípio da tolerância pelo qual se regem os tolerantes, tolera tudo menos quem não tolera. Ou melhor, quem compreende. Quem compreende a fúria islâmica, mas principalmente quem teme, quem se amedronta e quem pensa que a liberdade de expressão que é, de facto, um bouquet bonito, sendo que não se sabe bem de que flores.

Passo a explicar. Costumo embirrar um bocado com a natureza das ideias. Feitas prática são uma qualquer outra coisa que não a ideia original (é como se perdessem sola e substância na caminhada longa para a concretização), servem não sei bem que interesses e sacralizam não sei bem que gestos.

De certa forma, na guerra das caricaturas do profeta, parece-me que não é tanto o direito à liberdade de expressão que está em questão, quanto a necessidade de um direito à reacção dentro da tal espaço de polida contenção em que a Europa se tornou: o credo da igualdade de direitos, da igualdade de deveres, da igualdade de oportunidades encobre com alguma agilidade mecanismos de censura e de auto-censura que nos modelam as opiniões, que as aparam, que não deixam que emitamos, em prol da igualdade, juízos ou palavras que possam ferir susceptibilidades.

A natureza de uma tal censura nem é analíticamente nova, nem impossível de ser identificada todos os dias nos jornais, na televisão ou mesmo na produção intelectual que começa a transparecer nos dias de hoje como marca da contemporâneidade. Opera na substituição de conceitos mais espinhosos e menos polidos por metáforas paliativas: é o "negro" em lugar do "preto", é a "terceira idade" em lugar da "velhice", o "aluno com necessidades educativas especiais" em vez do calão ou do idiota.

Em prol do oriflame da igualdade, respeitam-se as idiossincrassias do politicamente correcto para que se não machuque a susceptibilidade aos velhos, para que os homossexuais não embandeirem o pavilhão da discriminação, para que a universidade esteja ao alcance de pessoas que não sabem localizar a Dinamarca num mapa, para que as feministas ferrenhas possam ter hoje e sempre a liberdade de se arvorarem contra uma "sociedade profundamente machista."

A mundividência ocidental tornou possíveis sociedades fantasmáticas onde o preceito da igualdade serve sobretudo para legitimar o direito à diferença. E a diferença, não persistam dúvidas, mais que estigmatizar, enriquece.

As liberdades de expressão, de pensamento ou de prática religiosa confirmam o enriquecimento, ao assegurarem sobretudo o direito à discórdia. A própria liberdade de expressão encontra nela uma espécie de fundamento inaugural. Se as sociedades fossem blocos monolíticos e homogéneos em termos dos preceitos do pensamento, a necessidade de se salvaguardar o direito à liberdade de expressão pereceria.

Para além de contribuir para a incineração de algumas embaixadas e para atear uma espécie de bálburdia epistemológica entre os intelectuais da Europa, a crise das caricaturas parece deixar antever a fragilidade do pensamento europeu e a extremada utopia em que redunda. Ao contrário do que durante décadas os europeus foram habituados a pensar, o credo da universalidade dos direitos é perecível porque fraccionário. Cada um condiciona os direitos e as garantias da forma que melhor serve os seus interesses, uns como arma de arremesso, outros como máquina doutrinária.

Dizia Churchill que a democracia é o melhor sistema político de que dispomos. Também no que toca à questão da liberdade de expressão é melhor esta fórmula que nenhuma. Mas os extremismos, aqui, como nas ruas de Ramallah, pouco têm de bom. E por si só, legitimar toda e qualquer manifestação sob o desígnio purificador da liberdade de expressão pode ser tão sórdido como passar uma vida inteira a comer pão sem sal.

Porque a crise dos cartoons tem demonstrado que o princípio da tolerância pelo qual se regem os tolerantes, tolera tudo menos quem não tolera. Ou melhor, quem compreende. Quem compreende a fúria islâmica, mas principalmente quem teme, quem se amedronta e quem pensa que a liberdade de expressão que é, de facto, um bouquet bonito, sendo que não se sabe bem de que flores.

Passo a explicar. Costumo embirrar um bocado com a natureza das ideias. Feitas prática são uma qualquer outra coisa que não a ideia original (é como se perdessem sola e substância na caminhada longa para a concretização), servem não sei bem que interesses e sacralizam não sei bem que gestos.

De certa forma, na guerra das caricaturas do profeta, parece-me que não é tanto o direito à liberdade de expressão que está em questão, quanto a necessidade de um direito à reacção dentro da tal espaço de polida contenção em que a Europa se tornou: o credo da igualdade de direitos, da igualdade de deveres, da igualdade de oportunidades encobre com alguma agilidade mecanismos de censura e de auto-censura que nos modelam as opiniões, que as aparam, que não deixam que emitamos, em prol da igualdade, juízos ou palavras que possam ferir susceptibilidades.

A natureza de uma tal censura nem é analíticamente nova, nem impossível de ser identificada todos os dias nos jornais, na televisão ou mesmo na produção intelectual que começa a transparecer nos dias de hoje como marca da contemporâneidade. Opera na substituição de conceitos mais espinhosos e menos polidos por metáforas paliativas: é o "negro" em lugar do "preto", é a "terceira idade" em lugar da "velhice", o "aluno com necessidades educativas especiais" em vez do calão ou do idiota.

Em prol do oriflame da igualdade, respeitam-se as idiossincrassias do politicamente correcto para que se não machuque a susceptibilidade aos velhos, para que os homossexuais não embandeirem o pavilhão da discriminação, para que a universidade esteja ao alcance de pessoas que não sabem localizar a Dinamarca num mapa, para que as feministas ferrenhas possam ter hoje e sempre a liberdade de se arvorarem contra uma "sociedade profundamente machista."

A mundividência ocidental tornou possíveis sociedades fantasmáticas onde o preceito da igualdade serve sobretudo para legitimar o direito à diferença. E a diferença, não persistam dúvidas, mais que estigmatizar, enriquece.

As liberdades de expressão, de pensamento ou de prática religiosa confirmam o enriquecimento, ao assegurarem sobretudo o direito à discórdia. A própria liberdade de expressão encontra nela uma espécie de fundamento inaugural. Se as sociedades fossem blocos monolíticos e homogéneos em termos dos preceitos do pensamento, a necessidade de se salvaguardar o direito à liberdade de expressão pereceria.

Para além de contribuir para a incineração de algumas embaixadas e para atear uma espécie de bálburdia epistemológica entre os intelectuais da Europa, a crise das caricaturas parece deixar antever a fragilidade do pensamento europeu e a extremada utopia em que redunda. Ao contrário do que durante décadas os europeus foram habituados a pensar, o credo da universalidade dos direitos é perecível porque fraccionário. Cada um condiciona os direitos e as garantias da forma que melhor serve os seus interesses, uns como arma de arremesso, outros como máquina doutrinária.

Dizia Churchill que a democracia é o melhor sistema político de que dispomos. Também no que toca à questão da liberdade de expressão é melhor esta fórmula que nenhuma. Mas os extremismos, aqui, como nas ruas de Ramallah, pouco têm de bom. E por si só, legitimar toda e qualquer manifestação sob o desígnio purificador da liberdade de expressão pode ser tão sórdido como passar uma vida inteira a comer pão sem sal.

Porque a liberdade de expressão (por muito expansiva que possa ser a sua definição) como tem sido praticada aponta para uma ética sem deontologia, para a imposição imponderada como se fosse por si mesma um conjuro que se arremessa quando se faz visível a necessidade de exorcizar este ou outro problema.

Não se trata de discutir limites, antes de apontar caminhos. Se o pensamento ocidental teimar em favorecer a absolutização da liberdade de expressão, dissociando-a de conceitos como o respeito pela diferença ou o bom-senso no que respeita à sua aceitação, o pão continuará sem sal e a tendência continuará a ser a de uma progressão para o vazio, para um limbo em que a dissemelhança, em vez de sinónima de enriquecimento, se torne um factor de instabilidade.

Não se trata de discutir limites, antes de apontar caminhos. Se o pensamento ocidental teimar em favorecer a absolutização da liberdade de expressão, dissociando-a de conceitos como o respeito pela diferença ou o bom-senso no que respeita à sua aceitação, o pão continuará sem sal e a tendência continuará a ser a de uma progressão para o vazio, para um limbo em que a dissemelhança, em vez de sinónima de enriquecimento, se torne um factor de instabilidade.

A julgar pelo que se lê nos editoriais dos jornais e na blogosfera, a forma como a natureza da liberdade de expressão tem vindo a ser sacralizada aponta para um derradeiro perigo, que é o da substituição de uma moral judaico-cristã, aos olhos de muitos enferrujada e arcaízante, por uma espécie de moralidade laica e libertária, que em última instância assenta num único pressuposto:o do laissez faire.

O perigo reside, pois, na substituição forçada dos príncipios da liberdade de expressão e da sociedade laica por um laicismo arreigado e militante, que pretenda para si o estatuto de religião sem livro, sem templos e sem profetas. Uma religião que se transforme numa hegemonia cultural de minorias para as quais liberdade e falta de respeito pelas crenças e sentimentos religiosos - quaisquer que estes sejam - venham a ser uma e a mesma coisa.

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home